男性の末端冷え性とは?原因から改善方法まで徹底解説

・オーダーメイド整体TADASU 技術監修

・オンラインサロン「Synergist Lab.」運営

・取得資格:理学療法士、PHI Pilates Instructor、NASM-PES、Foot control trainer

臨床数2万件以上。自身の臨床の中で患者自身の運動学習の必要性を感じ、ピラティスやAnimal flowなどの運動療法を積極的に用い、臨床施術に加えアスリートから学生まで幅広く指導しながら後進育成に従事。

「なんだか手足が冷たい」「夏でも足先が冷える」「靴下を履かないと寝られない」という冷えの感覚は、男性にも多く見られる症状です。

冷え性と聞くと女性に多い悩みと思われがちですが、現代のライフスタイルが原因で、冷えに悩む男性は年々増加傾向にあります。

放っておくと心身にさまざまな影響を及ぼす可能性もあるため、早めに対策をとりましょう。

本記事では、冷え性に悩む男性に向けて改善の方法をわかりやすく解説します。

冷え性にお悩みの男性は、ぜひ参考にしてください。

目次

今すぐチェック!あなたの冷え性セルフチェックリスト

まずはご自身の状況をセルフ診断してみましょう。

「自分は冷え性じゃない」と思っていても、実は気づいていない隠れ冷え性の可能性もあります。

以下のチェックリストで3つ以上当てはまった人は、冷え性の可能性が高いです。

- 手足が一年中冷たい

- 靴下を履かないと眠れない

- デスクワーク中心で運動不足

- 下半身だけが特に冷える

- お腹を触るとひんやりしている

- お風呂はシャワーだけで済ませる

- ストレスを感じやすい・疲れが抜けない

冷えを放っておくと、筋肉のこわばりや疲労感・睡眠障害につながることもあるため、早めのケアが大切です。

解消法を知りたい人は「男性の末端冷え性を改善する7つの方法」をご覧ください。

冷え性の4タイプを知ろう:自分の冷えはどのタイプ?

冷え性には以下4つのタイプがあり、それぞれに適した対策をとることが重要です。

冷え性タイプに合わせた対策をとることで、効率よく不調の改善を目指せます。

自身の冷えがどのタイプに近いか、ぜひチェックしてみてください。

手足が冷える「四肢末端型」

四肢末端型は、体の中心部は温かく、手足など体の先端だけが冷たく感じる冷え性のタイプです。

季節関係なしに手足が冷えやすく、寒さを感じやすいのが特徴で、冷え性の中でも多く見られます。

特に若い世代・痩せ型・ストレスを感じやすい人に多いです。

主な原因は、自律神経の乱れによって血管が収縮し、末端まで血液が届きにくくなること。

緊張や不安が続いたり冷暖房の強い環境に長時間いると、血流が悪化し、手足の冷えが慢性化しやすくなります。

スマホやパソコンを長時間使用する現代的な生活習慣が悪化の要因です。

症状を放っておくと、しびれや血行障害につながることもあるため、早めに対策を取りましょう。

下半身が冷える「下半身型」

下半身型の冷え性は、腰から下、特に太ももから足先にかけて冷えを強く感じるタイプです。

上半身は温かいのに、下半身は冷たいという感覚があり、デスクワーク中心の生活を送っている人に多く見られます。

下半身型の冷えは、長時間の座りっぱなしによる血流の滞りが主な原因です。

足を動かさないことで、下半身に血液が滞留しやすくなり、むくみや冷えとして症状が現れます。

また、姿勢の悪さや骨盤の歪みも血流障害を招く要因とされており、放置すると慢性化しやすい傾向があります。

改善のためには、「動かすこと」が何より重要です。

膝掛けやレッグウォーマーで温めることも大切ですが、血流を促すことが根本的な対策になります。

※参考:三重県健康管理事業センター、スポーツ庁

体全体が冷える「全身型」

全身型の冷え性は、体の特定の部位ではなく、全体的に冷えを感じるタイプです。

寒さに強かったはずが年齢を重ねるごとに寒がりになった、という人に多く見られます。

最大の要因は、加齢や運動不足による筋肉量の低下と、それに伴う基礎代謝の低下です。

筋肉は熱を生み出すエンジンのような存在なので、筋肉が減ると体内で熱がつくられにくくなり、体全体が冷えやすくなります。

また、代謝の低下によって疲れがたまりやすく、「冷え」と「慢性的なだるさ」が同時に現れるのも特徴です。

改善のためには、体の内側から熱をつくれる体質へシフトすることが大切です。

栄養素を意識した食事と、無理なく続けられる運動習慣を取り入れることで、体の熱産生能力を高めていきましょう。

※参考:野田市

内臓が冷える「内臓型」

内臓型の冷え性は、体の深部である内臓が冷えることで生じるタイプです。

お腹を触ると冷たかったり、食欲が安定しないなどの症状がある人は、このタイプに当てはまる可能性があります。

原因として多いのは、体を冷やす食べ物や生野菜中心の食生活です。

特に夏場はエアコンによる冷えも重なり、体の内側が想像以上に冷えていることがあります。

内臓を温める食習慣を意識し、食べ物・飲み物は常温か温かいものを積極的に摂りましょう。

さらに服装などにも注意し、年間を通じて内側から温める工夫を取り入れることが、内臓型の冷え改善につながります。

なぜ男性も末端冷え性になるのか?主な原因とは

男性が冷え性になる主な原因は、以下の5つです。

女性のイメージが強い冷え性ですが、実際には末端冷え性に悩む男性も多いです。

その背景には生活習慣や環境の影響が大きく関係しており、近年では男性のライフスタイルに根付いた要因が冷え性の引き金になっています。

影響が大きい順に掲載しているため、原因を特定する際の判断材料に活用してください。

筋肉量・基礎代謝の低下

筋肉は体を動かすだけでなく、体温を生み出す臓器としても大切な役割を果たしています。

筋肉が動くことで熱が生まれ、血液を全身に送り出すポンプのような役割を担っているのです。

加齢や運動不足により筋肉量が減少すると、基礎代謝が低下し体温の維持が難しくなります。

特に下半身の筋肉(※)は血液循環にも深く関与しているため、ここが衰えると血流が悪くなり、末端の冷えに直結します。

※大腿四頭筋やふくらはぎの筋肉

※参考:科研、横浜市スポーツ医科学センター

喫煙

喫煙も冷え性の要因のひとつといえるでしょう。

タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があり、全身の血流が悪化する恐れがあります。

特に末端部分(手足)への血流が減少しやすく、冷えを感じやすくなるのが特徴です。

実際に、喫煙後20分以内には血圧や脈拍が上昇し、血管が収縮して末梢の血行が悪化することが報告されています。

長期的な血管機能の低下や、冷え性の慢性化にもつながるため、禁煙を目指しましょう。

※参考:公益財団法人 喫煙科学研究財団、国立がん研究センター

食生活の乱れ

栄養バランスの乱れは、体温調節機能を低下させる可能性があるため、冷え性の原因となります。

私たちの体は、摂取した栄養素を使って熱を生み出す仕組みです。

ビタミンやミネラル・鉄分・タンパク質が不足すると、エネルギー代謝が低下して熱がつくれない体質につながります。

中でも、ビタミンB群や鉄分が不足すると、表面的にはわかりにくい「隠れ冷え性」になりやすいです。

また、あわせて気をつけたいのが、日常的に口にする飲食物の温度です。

冷たい飲み物やアイス・体を冷やしやすい生野菜中心の食事が続くと、内臓の温度が下がりやすくなります。

内臓冷え性にもつながるため、食べすぎには要注意です。

※参考:厚生労働省、東邦大学医療センター

姿勢の悪さ・長時間のデスクワーク

姿勢の悪さやデスクワーク中心のライフスタイルは、冷えを引き起こしやすくなります。

下半身の血流が滞り、筋肉の動きも少なくなるためです。

猫背や骨盤の歪みにもつながり、悪い姿勢が血管や神経を圧迫して血流を阻害することも。

デスクワークの人は、1日8時間以上座りっぱなしになることも多いはずです。

姿勢の見直しや小まめな立ち上がり・ストレッチが、冷えの改善には欠かせません。

ストレス

ストレスが続くと、自律神経が乱れて末端冷え性の原因となります。

交感神経が過剰に優位になることで、血管が収縮し、血液が手足に届きにくくなるためです。

また、ストレスがある状態だと睡眠の質が下がり、体温のコントロールも難しくなります。

「日中は手足が冷たく、夜になると寝つきが悪くなる」といった症状にもつながりやすいです。

心の緊張が冷えに現れるケースもあるため、自律神経のケアも冷え性改善の一環になります。

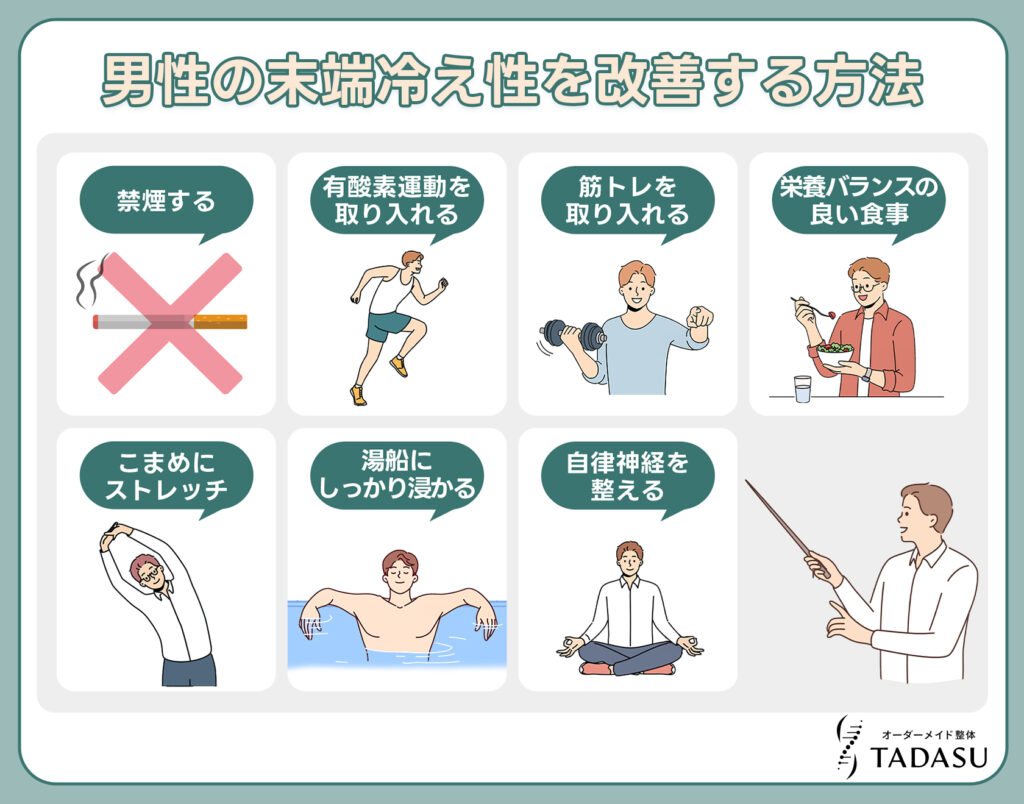

男性の末端冷え性を改善する7つの方法

以下では、男性の末端冷え性改善に向けたおすすめの方法を7つご紹介します。

原因はさまざまですが、日常の中でできる工夫を積み重ねることで、冷えを和らげることができます。

改善に要する時間が短い順に、無理なく取り入れられる対策をまとめているので、冷え性に悩んでいる男性はぜひ試してみてください。

禁煙する

喫煙者の人は禁煙をすることで、冷え性の改善につながることがあります。

禁煙をすると数日以内に血圧と脈拍が安定し、数週間で血流改善の効果に期待できるためです。

以下のポイントを参考に、まずは禁煙に挑戦してみてください。

- どんな状況で吸いたくなるか喫煙の習慣を見直す

- 吸いたい衝動をやり過ごす手段を見つける(深呼吸やストレッチ)

- 喫煙環境を意識的に避ける

- 記録をつける・周囲に宣言する

タバコを吸いたいと思ったタイミングで、ガムや飴を口にするのもおすすめです。

難しい場合は、ニコチンガムやパッチ・禁煙外来の処方薬を活用して、禁煙を目指しましょう。

※参考:American Heart Association、American Cancer Society

有酸素運動を取り入れる

血流を促すには、有酸素運動を日常的に取り入れるのがおすすめです。

運動によって筋肉が収縮し、ポンプのように血液を全身に押し出す働きが生まれるため、末端の冷え改善につながります。

成人の場合は、「1日60分程度の身体活動」と「週2回以上の運動習慣」が目安です。※

具体的には、以下のような活動を無理なく継続することが重要です。

- ウォーキング(1日30分、週5日を目安)

- 自転車移動や軽いジョギング

- 階段の使用や、日中の散歩を習慣化

- 電車内で座らずに立つ時間を意識する

※参考:厚生労働省(身体活動・運動、成人を対象にした運動プログラム)

特別なトレーニングでなくても、日常の「歩く」「動く」を増やすだけで効果に期待できます。

まずは自分の生活リズムの中で、無理なく続けられる方法を見つけることがポイントです。

筋トレを取り入れる

筋トレで筋肉を増やすことで基礎代謝が上がり、冷えにくい体づくりを目指せます。

特に下半身の筋肉は体の中でも大きく、鍛えることで熱を生み出す力が高まりやすいです。

また筋トレは、有酸素運動と組み合わせることで、より効果が期待できます。

成人の場合は「週2〜3回の筋力トレーニング」が望ましいです。※

筋力トレーニングは、以下のようなメニューがおすすめです。

- スクワット:太もも・お尻を中心に鍛える

- プランク:体幹の安定と姿勢改善に有効

- かかと上げ・足踏み:ふくらはぎを刺激して血流を促進

※参考:厚生労働省(筋力トレーニングについて、成人を対象にした運動プログラム)

1回10〜15分程度、週に2〜3回を目安に続けるのが理想的でしょう。

短時間でも継続することで、筋肉がつくだけでなく、血流の改善や体温調節機能の向上にもつながります。

無理なく続けられるメニューから始めることが、長く取り組むためのコツです。

栄養バランスの良い食事を心がける

冷えを改善するには、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

食事は体を内側から温める重要な要素です。

特に以下は熱を生み出す代謝を助ける栄養素のため、積極的に摂取すると良いです。

- タンパク質:筋肉をつくり、代謝を維持する

- 鉄分:酸素を全身に運び、血流をサポート

- ビタミンB群:エネルギー代謝を助ける

また、以下のような血流を促進する食材や温かい料理を取り入れると、体温の維持にも役立ちます。

- しょうが・にんにくなど血行を促進する薬味

- ココアや味噌汁など温かい飲み物や汁物

- 鍋料理やスープなど、加熱調理された食事全般

体温維持には食事の質が深く関わっているため、日々の食生活の見直しが冷え改善の第一歩になります。

※参考:大阪刀根山医療センター、CORE

湯船にしっかり浸かる

血流を促す手段として、湯船に浸かる習慣もおすすめです。

体が温まると血管が広がり、血液が末端まで行き渡りやすくなるため、特に冷えを感じやすい手足の改善には欠かせません。

具体的な入浴の目安は以下の通りです。

- 温度:38〜40度のややぬるめのお湯

- 時間:10〜15分ほど全身浴を行う

- タイミング:就寝の1〜2時間前が理想

深部体温が緩やかに上がることで、体の内側から温まる感覚が持続します。

あわせて副交感神経が優位になり、ストレスによる血管の収縮を緩める効果も期待できます。

リラックスと血行改善を同時にかなえる方法として、入浴を日常に取り入れましょう。

こまめにストレッチをする

冷えを予防するには長時間同じ姿勢を避け、こまめに体を動かすことが大切です。

特に抹消の血流改善には、太ももやお尻などの大筋群を動かすことが重要です。

筋肉のポンプ作用で血流が促進され、末端まで温かさが届きやすくなります。

中でもスクワットは、大臀筋・大腿四頭筋といった大きな筋肉を効率的に動かせます。

1日数回でも取り入れることで、基礎代謝の向上にもつながるでしょう。

また、デスクワーク中には以下のような軽いストレッチを挟むとさらに効果的です。

- 肩や首をゆっくり回す

- 背伸びや上体のひねりで体幹を刺激する

- 足首を回す、かかとを上下に動かす

30分〜1時間に一度を目安に実施すると、筋肉がやわらぎ血流が促進されます。

また、整体で筋肉に直接アプローチしたり、プロから自分に合ったストレッチ方法を教わるのも良い選択肢です。

継続することが冷えにくい体づくりにつながります。

※参考:全国健康保険協会

TADASUのオーダーメイド整体

TADASUでは、完全カスタマイズのオーダーメイド整体を実施しています。

冷え性の原因を分析し、根本から改善できるようサポートさせていただきます。

また、自宅でできるケアや日常生活での動きについてもアドバイスしているため、再発を避けることも可能です。

ぜひ一緒にお悩みの解決を通して生活の質の向上を目指しましょう。

\簡単1分で登録完了/

※公式LINEに遷移します

自律神経を整える

自立神経の乱れは、末端冷え性の原因のひとつとなり、さまざまな要因が影響しています。

以下では、主な原因と対策例をまとめました。

| 原因カテゴリ | 対策例 |

| ストレス 環境の変化 | 深呼吸、趣味の時間、休息ペース を保ち無理をしない |

| 生活習慣の乱れ | ・起床・就寝リズムを整える ・栄養バランスの良い食事を心がける |

| ホルモンバランスの乱れ | ・栄養バランスの良い食事を心がける ・専門医相談 |

| 腸内環境 | 発酵食品や食物繊維の摂取 |

| 睡眠の問題 | ・スマホを控え、睡眠環境を整える ・ブルーライト対策 (就寝前の画面使用を控える) |

| カフェイン アルコール | 摂取を控える |

| 運動不足 過度な運動 | 適度な有酸素運動を習慣に |

| 気象変化 | 服装で調整、冷え予防意識 |

| 薬の副作用 | 医師に相談する |

自律神経は自覚しにくいぶん、日々の積み重ねで整えていくことが重要です。

できることからひとつずつ、継続することが改善への近道になります。

ご自身で原因が分からない場合は、整体によるケアも自律神経を整える方法としておすすめです。

\初回体験予約受付中/

※公式LINEに遷移します

末端冷え性を見過ごすとどうなる?放置によるリスク

ここでは、男性が冷え性を放置することで生じるリスクを4つご紹介します。

末端冷え性は一時的な不調として軽視されがちですが、放置するとさまざまな体調不良につながる可能性があります。

「冷えているだけ」と放置すると、気づかぬうちに心身へじわじわと負荷がかかるため、小さな不調のサインと捉え、早めに対策を講じましょう。

日常的な疲れ・集中力の低下

冷え性を放置すると、体が重だるく感じたり、仕事や勉強に集中できないといった症状が現れやすいです。

冷えによって血流が悪くなり、脳や筋肉への酸素供給が滞る可能性があるためです。

以下のようなサインがある人は、慢性的な冷えが関係しているかもしれません。

- 午後から強い眠気に襲われる

- 十分に寝ても疲れが残る

- 頭がすっきりせず集中力が続かない

また、血液の流れが悪いと老廃物の排出が滞るため、疲労が蓄積しやすくなります。

しっかり寝ても疲れが取れない、という人は、冷えに原因がある可能性も否定できません。

免疫力の低下・風邪をひきやすくなる

冷えが続くと白血球の働きが鈍くなり、ウイルスや細菌への抵抗力が落ちる場合があります。

特に以下のような状態が続く人は、冷えによる免疫低下が疑われるでしょう。

- 風邪をひきやすく治りにくい

- 喉の痛みや鼻づまりが慢性的に起こる

- 冬場に肌荒れや口内炎が増える

冬になると風邪をひきやすい人は、単に寒さのせいではなく、冷えによって免疫機能が低下している可能性も。

冷えを改善することは、感染症予防の面でも大きな意味を持つのです。

肩こり・腰痛・不眠などの慢性症状

冷えによって血流が悪くなると、筋肉の緊張が強まり、肩こりや腰痛といった慢性的な不調を引き起こしやすくなります。

血液の流れが滞ることで、筋肉に十分な酸素や栄養が届かず、硬直が進むためです。

さらに、筋肉が硬くなることで神経が圧迫され、以下のような不調に発展するリスクもあります。

- 肩・腰の慢性的な張りや痛み

- 手足のしびれや違和感

- 入眠のしづらさや途中覚醒

毎日のケアに温活や軽い運動を取り入れ、血流改善を意識する必要があります。

慢性的な頭痛がある人は以下の記事もご確認ください。

体の冷えが原因で起こる頭痛とは?痛みを和らげる方法も解説

うつや不安などメンタル不調につながる可能性

冷えが続くと、自律神経のバランスが乱れてメンタル不調が現れることがあります。

自律神経は体温調整や内臓の働き・感情の安定などを司る神経系ですが、冷えが慢性化すると心にも影響が及びやすいです。

交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなると、具体的に以下のようなメンタル不調を招く恐れがあります。

- 気分の落ち込みや意欲の低下

- 不安感やイライラの増加

- 入眠困難や睡眠の質の低下

また、反対に自律神経が乱れることで冷え性を引き起こしている場合もあります。

軽度の冷えでも、放置すれば自律神経失調症につながる恐れがあるため、早めの対策が重要です。

末端冷え性にお悩みの男性は整体の施術もご検討ください

末端冷え性は、男性にとっても決して他人事ではありません。

年齢や体型にかかわらず、筋肉量・生活習慣・ストレスなどの影響を受けて誰にでも起こる可能性があります。

まずは自分がどの冷え性タイプに当てはまるのかを知り、原因に合った対策を始めることが大切です。

それでも「なかなか改善しない」「生活習慣を見直しても効果を感じない」といった場合には、整体の施術を検討してみてください。

整体では、血流を妨げている筋肉のコリや歪みに直接アプローチしたり、冷えに効くセルフケア方法を指導してもらえます。

TADASUでも整体のサービスを提供しており、以下の魅力があります。

- 完全オーダーメイド施術

- プロによる不調の原因分析と対策

- 血流を妨げる筋肉のコリや姿勢のくせを整える

- 自宅でも続けやすいセルフケア方法のご提案

プロによる身体状況の分析を受けることで、自分だけでは気づけなかった体の癖や負担のかかる姿勢を見直すきっかけにもなるでしょう。

冷え性にお困りの方は、ぜひ一度TADASUにご相談ください。

\簡単1分で登録完了/

※公式LINEに遷移します

整体の効果や行くべき人の特徴はこちら!

整体は効果ない?医学的根拠をもとに意味ないと言われる理由を徹底解説

整体に行くべき人の特徴やメリット、お金の無駄と言われる理由を解説