デスクワークの合間にできるストレッチ一覧!座ったままできる簡単エクササイズをご紹介

・オーダーメイド整体TADASU 技術監修

・オンラインサロン「Synergist Lab.」運営

・取得資格:理学療法士、PHI Pilates Instructor、NASM-PES、Foot control trainer

臨床数2万件以上。自身の臨床の中で患者自身の運動学習の必要性を感じ、ピラティスやAnimal flowなどの運動療法を積極的に用い、臨床施術に加えアスリートから学生まで幅広く指導しながら後進育成に従事。

座りっぱなしの姿勢による体の不調から、「仕事の集中力が続かない」「体の痛みで作業効率が下がっている」という悩みを持つ人も多いのではないでしょうか。

慢性的な体の不調には、根本から改善できる整体院でのケアがおすすめです。

しかし、通う時間や手間もかかり難しいという人は、今すぐできるストレッチを取り入れてみましょう。

デスクワークで体の凝りを感じる人は、仕事の合間に座ったまま行えるストレッチで疲れが取れやすくなります。

本記事では、座りっぱなしの体への悪影響や疲労軽減のための姿勢・座り方をご紹介。

この記事を読むと体の不調を予防・改善できる症状別の簡単ストレッチ方法がわかり、日々のセルフケアに取り入れられます。

TADASUのオーダーメイド整体

慢性的な不調で悩む人は、オーダーメイド整体の「TADASU」をご利用ください。

LINEで手軽に予約できるため、忙しい人もふと時間が空いた時に利用しやすく、初回は割引価格で試せます。

1人ひとりに合わせた施術で、症状を繰り返さない体の使い方についてもサポートしていますので、ぜひご利用ください。

\簡単1分で登録完了/

※公式LINEに遷移します

目次

デスクワークで体が硬くなる・筋力低下につながる理由

デスクワークで体が硬くなるのは、長時間同じ姿勢でいることが原因です。

体の緊張状態が続くことで血液が滞り、その血液を頼りに動いている筋肉が硬くなり凝りが溜まります。

悪化すると体に痛みを感じるようになるので、疲れを溜め込まないことが大切です。

また、座りっぱなしの姿勢は筋肉を使う機会も減るため、筋力低下にもつながりやすいです。

筋力が低下すると体全体の代謝が悪くなり、脂肪がつきやすくなる可能性もあります。

体を動かす機会が極端に少ないと、体が硬くなるだけでなく生活習慣病などにもつながりやすくなるため、気をつけましょう。

デスクワークによって起こる身体の不調

デスクワークをする人は、8時間以上座りっぱなしの体勢でいることも少なくありません

長時間の同じ姿勢は、体に以下のような不調を引き起こす可能性があります。

- 肩こり

- 腰痛

- 眼精疲労

- むくみ

- 肥満

- 体力の低下

- 睡眠時間の減少

座りっぱなしは、心臓病やがん・2型糖尿病のリスクを高めるとWHOの「身体活動および座位行動に関するガイドライン」(日本語版)でも注意を促しています。

デスクワークによる体の不調を改善するためには、30分に1回、少なくとも1時間に1回は立ち上がることを意識しましょう。

デスクワーク中に座ったままできる簡単ストレッチ【悩み別】

以下では、座ったままでも行える簡単ストレッチを5つ症状別に紹介します。

デスクワーク中、気がついたらずっと同じ姿勢で何時間もデスクにかじりついていた、ということはよくあります。

狭いスペースで行える動作ばかりのため、悩みの症状がある人はぜひ試してみてください。

凝りを感じているとき、体の筋肉は硬くなっています。

ストレッチを行う際は、反動をつけず、心地よさを感じる程度にゆっくり行ってください。

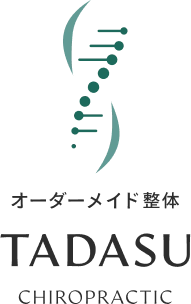

首が痛い

首に痛みを感じる人は、以下のストレッチを実践してみましょう。

- 首を右へ傾ける

- 右手を頭部へ添え、腕の重みで首の側面をじんわり伸ばす

- 腕を下ろし頭を正面に戻し、反対側も同様に行う

- 次に頭を前に下ろし、両手を後頭部に添える

- 腕の重みでじんわりと首の伸びを感じる

- 最後にあごを上げるように上を見上げ、首の後ろの緊張をほぐす

決して無理に伸ばさず、頭や腕の重みを利用して自然な伸びを意識しながら行うのがポイントです。

一般的に頭は5kg前後あり、前かがみになりやすい姿勢では首に大きな負担がかかります。

首の痛みが深刻化する前に、定期的にストレッチして上手に解消していきましょう。

右側の首にだけ痛みを感じる場合は以下もあわせてご覧ください。

首の右側だけが痛い原因は?専門家が対処法を解説

肩こりがひどい

肩こりがひどい時は、肩甲骨を動かして滞った肩周りの血行促進を目指す以下のストレッチを行ってみましょう。

【肩甲骨を大きく動かすストレッチ】

- 両手で肩に触れ、腕の付け根から後ろに向かって大きく回す

- その後は前に向かって大きくまわす

- 10回2〜3セット行う

体の力を抜き、呼吸を止めないよう意識しながら行うのがポイントです。

【肩甲骨を内に寄せるストレッチ】

- 椅子に座り両脇を締めて手のひらを上に向ける

- 脇を締めたまま両手を外側へ広げる

- 10回2〜3セット行う

手のひらはウエストの高さをキープし、脇を締めて行うのがポイントです。

猫背や巻き肩の人は、肩甲骨を動かすと肩から背中にかけての筋肉がほぐれて心地よさを感じられるでしょう。

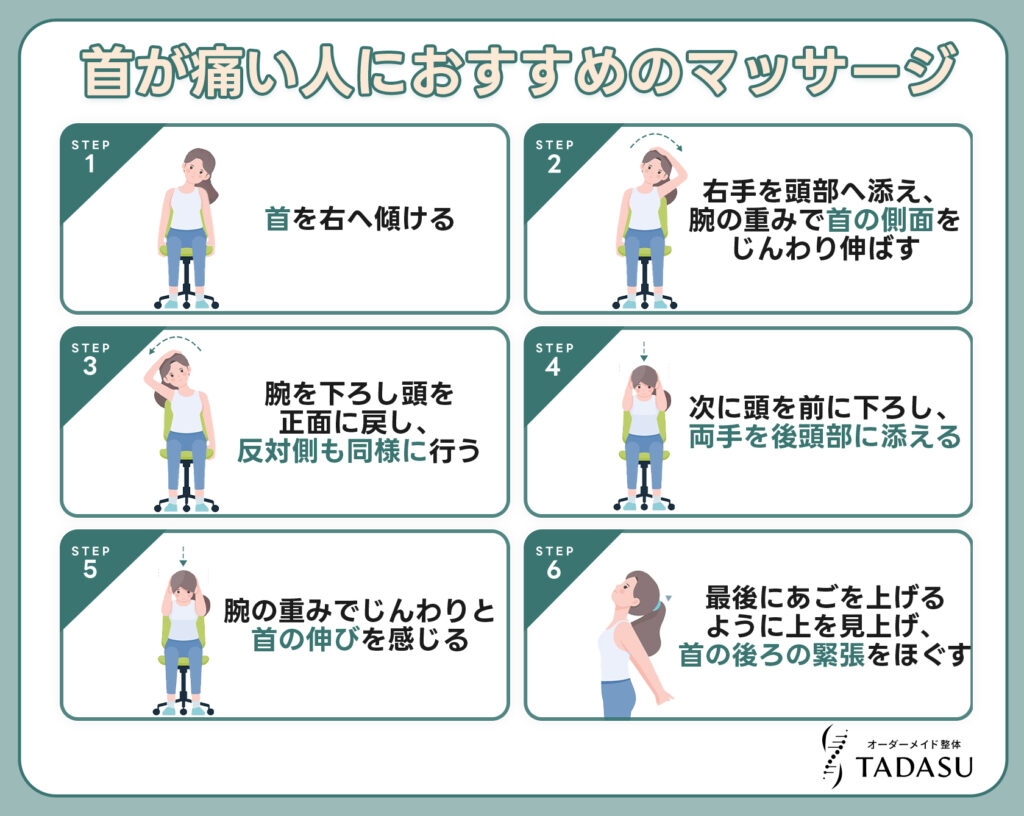

腰痛

腰痛に悩んでいる人は以下のストレッチを試してみてください。

- 椅子に座った状態で右の外くるぶしを左足の膝の上にのせる

- 上にのせた足の膝を下に押さえながら、背筋を伸ばしたまま前にかがむ

- そのまま姿勢をキープして10秒キープ

- 反対側も同じように繰り返す

体が硬く痛みを感じる人は、「2」はせず、膝の上に外くるぶしをのせるだけでも十分です。

お尻の筋肉や股関節が伸びているのを感じながら行ってください。

椅子に座る姿勢が崩れて腰に負担がかかるのを避けるため、定期的に無理のない範囲で体を伸ばしましょう。

背中が痛い

背伸びをする動きを定期的に行うだけでもストレッチできますが、以下の方法もおすすめです。

- 座った状態で両手の甲を腰にあてる

- 息を吐きながら両肘を前へ寄せ、背中を丸める

- 次に息を吸いながら両膝を後ろへ引きながら、目線を上に向ける

- 深呼吸しながら数回繰り返す

腰を反りすぎると痛める原因になるため、心地よさを感じる程度に行ってください。

背中に意識を向けるよりも、肘を前後に動かすことを意識するのがポイントです。

デスクワーク中、猫背になりやすい人は背中の筋肉に疲労が溜まるため、背骨周りを動かしていきましょう。

下半身のむくみが気になる

足がむくんでだるさを感じる人は、以下のストレッチを股関節・膝裏・足首の順に行ってみましょう。

STEP①股関節のストレッチ

- 椅子に浅く座り、片方の膝を持ち上げる

- 股関節から外側に10回まわす

- 内側に10回まわす

- 反対側も同じように行う

STEP②膝裏のストレッチ

- 片側の膝を伸ばし踵で脚をつく

- 伸ばした側の腕で足首のあたりに手を添える

- 膝裏の伸びを感じながら10秒キープする

- 反対側も同じように行う

STEP③足首のストレッチ

- 座った状態で片足を前に伸ばす

- 足首を外側に10回まわす

- 内側に10回まわす

STEP④踵上げ

- 椅子に座ったまま、両足の踵をゆっくり持ち上げる

- ふくらはぎに力を感じながら5秒キープ

- 踵を下ろす動きを10回繰り返す

足首まわしは、つま先で大きな円を描くようにまわすのがポイントです。

デスクワーク中に取り入れるストレッチの理想頻度

デスクワークの合間に行うストレッチの頻度は、1時間に1回程度取り入れるのが理想です。

短時間で行える1種類のストレッチをゆっくり丁寧に行うだけでも、体の緊張がほぐれるため、習慣にしてみましょう。

就業中の8時間ほぼ座りっぱなしの人も多いですが、1日7時間を超えて同じ姿勢でいると、以下のような慢性疾患になる可能性もあります。

- 心血管疾患

- 糖尿病

- がん

- 肥満

なるべく長時間の座りっぱなしは避け、30分に1回は立ち上がるよう意識することが大切です。

近年では座りっぱなしを避けるため、スタンディングデスクを利用するオフィスやテレワークの人も増えています。

このような環境が難しい人は、なるべく動いて休憩の機会をつくりましょう。

▼機会の例

- トイレに行く

- 給湯室へ飲み物を汲みに行く

- 窓を開けて深呼吸しに行く

※参考:Sedentarism and Chronic Health Problems

より根本から対策するなら整体院に通おう

長年のデスクワークで疲労をため込んできてしまった人は整体院に通い、痛みやコリのケアをして根本改善を目指すのがおすすめです。

整体院ではプロが凝り固まった体をほぐし、痛みを感じる箇所にアプローチするため、体を楽に動かせるようになります。

オーダーメイド整体の「TADASU」なら、1人ひとり異なる体の使い方や癖に合わせて、専門家による分析と施術を受けていただけます。

施術にかかる費用・時間を無駄にはしません。

また、TADASUでは痛みの箇所をほぐすだけでなく、体を支える体幹にアプローチして正しい姿勢で生活を送るためのケアが大切だと考えています。

体の凝りや痛みは、デスクワークによる運動量の低下と姿勢の崩れにより、体に負担がかかることが原因です。

一時的に痛みを解放するだけでなく、自宅で行えるストレッチ方法やトークアプリを使って、「体の不調を繰り返さない体」へとサポートいたします。

これまで整体に通う気持ちの余裕や時間がなかった人も、LINEで簡単予約ができるため、ぜひ一度体験ください。

\初回体験予約受付中/

※公式LINEに遷移します

整体の効果について詳しくはこちら!

整体は効果ない?医学的根拠をもとに意味ないと言われる理由を徹底解説

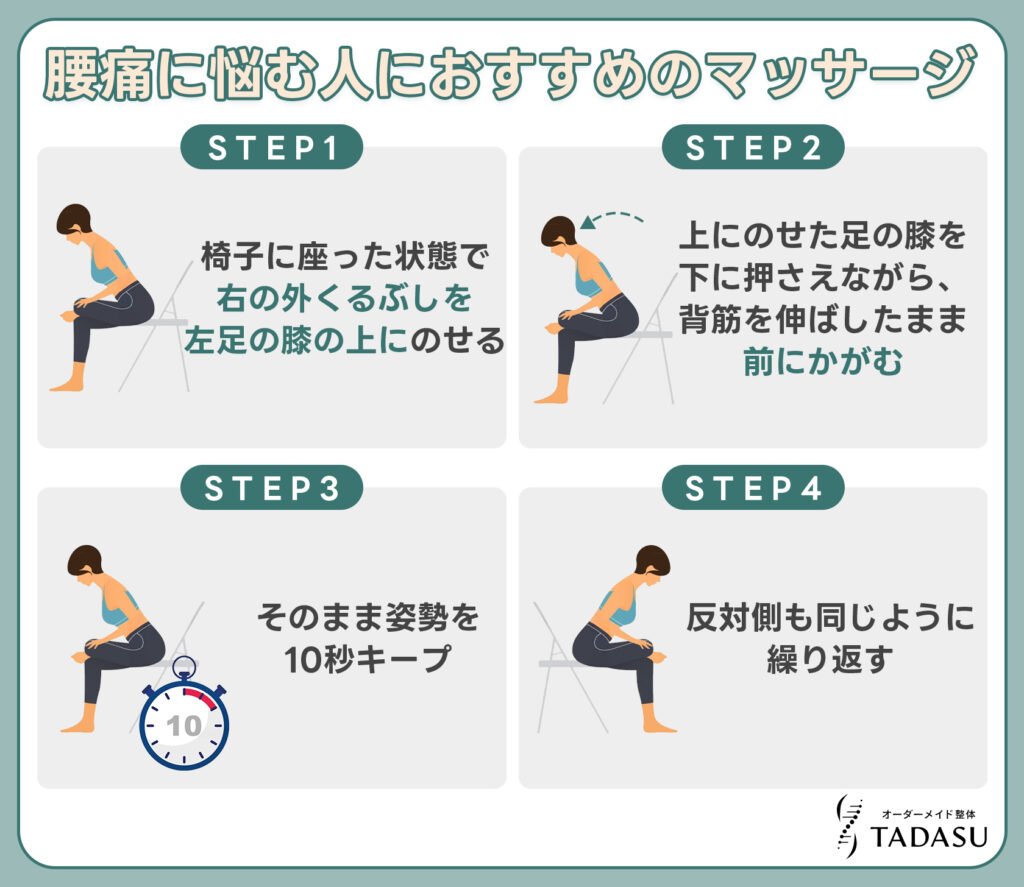

デスクワークの疲れを予防する正しい姿勢・座り方

デスクワークによる体の疲れを予防するためには、正しい姿勢と座り方が大切です。

姿勢が崩れて体が歪むと、凝りや痛みを感じるようになるため、以下を確認して疲れを予防しましょう。

- 骨盤を立てて座る

- あごを引き背筋を伸ばす

- 肩の力を抜く

- 両足を地面につける

一時的なものではなく、意識的に姿勢を正す習慣をつけることが大切です。

また、デスクワークの疲れを予防するためには、座ったときのデスクの高さも重要です。

肘と膝の両方が90度の角度にすると、肩や腰に負担がかかりにくくなるため、調整してみてください。

特にパソコンは目線とモニターの高さが合っていないと、首や肩に負荷がかかり、疲れを感じやすくなります。

パソコンの高さやキーボードの位置を調整するだけでも、楽に姿勢をキープできるようになるため、試してみてください。

デスクワーク疲れに対するストレッチに関するQ&A

デスクワーク疲れをケアする上でよくある、ストレッチに関する質問に回答します。

夜寝る前に横になったままできるストレッチはある?

横になった状態では、腰・わき腹・鼠蹊部(そけいぶ)の伸びを感じられる「膝倒しストレッチ」がおすすめです。

おやすみ前のリラックスした状態で行う以下のストレッチ方法は、より心地良さを感じられるためぜひ試してみてください。

- 仰向けになり両膝を立てる

- 両膝をゆっくり右に倒す

- わき腹や腰、鼠蹊部の伸びを感じながら10秒キープ

- 反対側も同じように行う

余裕があれば足を倒した側のかかとを反対側の足の上にのせると、重さでより伸びを感じられます。

心地よい伸びを感じられ、力を抜いて脱力するようにストレッチすることで、眠気も感じられるのでおすすめです。

目の疲れを癒すストレッチはある?

目の周りの筋肉をほぐし、疲労を和らげるストレッチがあります。

パソコンや細かいものを見る業務の人は、目の疲れが溜まりやすい傾向にあるため、休憩時間や寝る前・入浴中などの隙間時間に試してみましょう。

- 頭を固定して、目線だけをゆっくり上・正面・下へ向ける

- 次に目線だけをゆっくり右・正面・左へ向ける

- 両方の視線をゆっくり中央に寄せ、寄り目にして戻す

- 頭を固定して両方の目線を下・左・上・右と視線だけ一周する

これらの目のストレッチは、頭の位置を固定した状態で行うのがポイントです。

眼精疲労が溜まると、頭痛や肩こりなどの不調の原因になる場合もあります。

目を酷使していると感じる人は、ストレッチを取り入れつつ瞼を閉じて目を休ませることも意識してみましょう。

また、明るすぎるモニターが眼精疲労や頭痛につながっている場合もあるため、パソコンの明るさを調整するのもおすすめです。

日常にストレッチを取り入れてデスクワーク疲れを軽減しよう

座った状態で行える簡単なストレッチでも、デスクワークによる体の凝りや疲労の軽減に期待できます。

体の不調を「単なる凝りだから」と放置すると、痛みから楽な姿勢を取ろうと重心が偏るため、体に歪みが生じます。

デスクワークによる体の不調は放置せず早期に対処し、日常的に試せるストレッチで疲労を溜め込まないよう予防しましょう。

しかし、慢性的な体の疲労で凝り固まった体は、なかなかケアしづらいものです。

根本改善に向けてケアに取り組みたい人は、TADASUのオーダーメイド整体をご利用ください。

1人ひとりの不調に合わせた施術を行い、痛みや悩みが再発しにくい体へとサポートいたします。

LINEで簡単に来院予約が可能なため、ぜひご利用ください。

\まずはご相談だけでもOK/

※公式LINEに遷移します